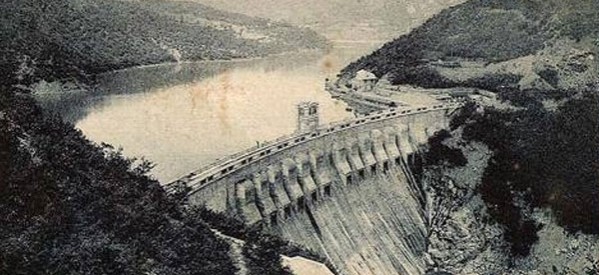

Il disastro di Molare – 1935

Alle ore 13.15 del 13 agosto 1935, a seguito di un

violento nubifragio, una delle due dighe che formava il grande invaso

idroelettrico di Molare in Valle Orba (provincia di Alessandria, Piemonte)

collassò insieme a una porzione di terreno sul quale era fondata.

L’ondata che si riversò violentemente verso valle

determinò la morte di numerose vittime, calcolate tra 110 e 115 persone, e

causò gravissimi danni ai sottostanti centri abitati di Molare, Ovada, Silvano

d’Orba, Capriata d’Orba, Predosa e Castellazzo d’Orba.

La struttura idraulica cedette sotto la spinta di una

massa d’acqua e fango stimata tra i 20 e 25 milioni di metri cubi.

L’ondata che si generò percorse tutta la vallata

travolgendo ogni cosa che trovava sul suo percorso: un vicino ostello, la

centrale elettrica (evacuata in tempo), numerosi ponti stradali e ferroviari e

intere borgate poste nelle vicinanze dell’asta fluviale. L’ondata raggiunse la

cittadina di Ovada in circa 20 minuti.

La prima diga venne ultimata nel 1926 e denominata

Diga Principale. Si decise in seguito di innalzare il paramento della diga di

altri 13 m per aumentare la capienza dell’invaso ma questa decisione generò un

grande problema: in un punto del perimetro del futuro lago, ad alcune centinaia

di metri ad ovest della Diga Principale, l’avvallamento di due crinali formava

una sella (Sella Zerbino) che si sarebbe trovata ad una quota inferiore

rispetto alla quota di massimo invaso. L’acqua quindi avrebbe potuto tracimare

riversandosi nel sottostante Torrente Orba.

Si provvide pertanto alla costruzione di uno

sbarramento secondario costituito da un muro di lunghezza sommitale di 110 metri

e altezza di 14 metri. Tale sbarramento fu progettato e costruito in modo

sbrigativo senza il supporto di adeguate indagini geologiche poiché, secondo

l’opinione dei progettisti, Sella Zerbino sarebbe dovuta essere “costituita da

solida roccia”.

Il crollo della Diga Secondaria di Molare è un chiaro

esempio delle gravi conseguenze che comporta il trascurare in fase progettuale

i fattori geologici e, più in generale, ambientali di un determinato sito.

La Diga Secondaria era stata costruita infatti su

rocce poco compatte e intensamente fratturate che non offrivano sufficiente

sostegno all’opera idraulica.

Nel processo che seguì il disastro i responsabili della progettazione e costruzione della diga secondaria furono scagionati da qualsiasi colpa.

Immagine per gentile concessione: Edizioni Maineri – Ovada